13 年間で 0.354%P の増加による安定性を提供…100 年後までの財務予測

評議会「完全な透明性のある情報開示」…財務会計委員会は、毎月の間隔で会議の議事録を発行します

2025年までに超高齢社会に突入すると予想される韓国では、その約2年後に年金改革が大きな話題となっています。

合計特殊出生率が0.8に低下し、高齢化が加速する中、年金財政を安定させるためには、保険料率の引き上げや受給開始年齢の引き上げなどの「パラメトリック改革」が不可欠との見方が一般的人口の。

韓国の国民年金保険料率は、1998 年から 24 年間 9% を維持している。

2005年に超高齢社会を迎えた日本では、年金負担率が2004年の13.58%から前年の18.3%に引き上げられました。

第5次長期予算案の発足に伴い、韓国では年金改革の議論が激化しており、「力を結集して穴埋め」を目的に18~21年に来日した李基一(採採)長補短) 初代厚生副大臣に付き添われて、日本の年金改革プロセスを見直しました。

◇保険料値上げの具体策…「4.5%アップ、でも13年間『少しずつ』」

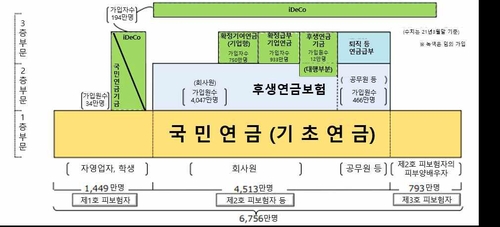

日本の公的年金は、国民全員が加入する国民年金(以下、基礎年金)と、所属する勤労者や公務員が加入する社会年金(以下、国民年金)の三層構造から成り立っています。 、社会保障加入者の退職年金。

基礎年金は加入者全員が同額(2022年から16,590円)を納付し、定年退職時に保険料の納付期間に応じて定額年金を受け取る。

一定の年齢以上の国民に所得に関係なく一定額が支給されるという点では韓国の基礎年金と同じですが、保険料なしで100%公的に支援するという点で異なります。

日本は2000年代初頭、少子高齢化による受給者数の増加や、少子化による保険料納付世帯数の減少などを背景に、年金改革を推し進めました。

2002 年 1 月には、保険料率の引き上げと所得代替率の引き下げ、つまり多めに払って少なくするという計画がすでに検討されており、同年 12 月に政府は基本的な枠組みを発表しました。

所得代替率を60%とすると、国民年金保険料率を20%以上に引き上げる必要があると試算されています。

厚生労働省の国民社会保障・人口総合研究所の佐藤中主任研究員は、日本で会見し、「当時議論された増額案と比較すると、18.3%はあまり高い水準ではなかった。 . 、それ以上は上がらないという発言があったので、むしろ「そこまで上がればそれ以上上がらないと安心した」という人も。

高齢化の進展に伴い、年金改革に関する社会的議論が長く続く中で、国民の受容力は次第に高まってきました。

保険料率の上昇は大きかったが、それが長期にわたって徐々に引き継がれたことも、国民の負担を軽減するのに役立った。

国民年金保険料率が、2004 年の 13.58% から 2017 年の 18.3% まで、毎年 0.354 ポイント (P) ずつ上昇するのに 13 年かかりました。

2004 年の改革案では、基本退職金が当時の 1 万 3,330 円から 1 万 6,900 円に引き上げられ、これも徐々に引き上げられた。

当時、年金改革で主導的な役割を果たした慶應義塾大学教授の吉一謙三氏は「保険料をほとんど引き上げなかったため、国民の負担が減り、経済にマイナスの影響を与えたと批判された。 年金改革は非常にデリケートな戦略が必要です。

同時に、日本政府は基礎年金の国庫負担割合を2009年から1/3から1/2に引き上げました。

◇年金の認識は減るが「将来世代のために」…社会的コンセンサスが重要

予想通り、日本の退職者が受け取る年金の額は減少しました。

日本は、夫が平均収入(月36万円)で40年間働き、妻が全期間専業主婦だった世代をモデルにして、年金の額(年収の合計)の変化を調べた。二人分の基礎年金と夫の社会年金)。

2004年に23万3299円(226万ウォン)だった年金の額は、2022年には21万9593円(212万ウォン)と約5.9%減少した。

インフレ率を考えると、これは大幅な低下です。

2004 年の改革で、日本は「マクロ経済のずれ」と呼ばれる年金額の自動調整システムを導入しました。

年金の支払いは賃金とインフレを反映しますが、平均余命の延長や少子化によって年金受給者の数が減少すると、支払いも減額されます。

保険料率が18.3%に設定されているため、少子高齢化が続く限り、年金の額は必然的に減少します。

ケンゾー教授は「現在の社会構造では、高齢者に多額の年金を払い続けるか、次の世代に引き継ぐかを決めなければならなかった」と語った。

すぐに減額されるが、これは公的年金の存続のために必要な措置だったと説明した。

旧世代と新世代の痛みの共有とも読める。

厚生労働省年金事務所長の橋本康弘氏は、2004年の改革について、「保険料率の引き上げと年金の額の引き下げは、国民の間で人気のある改革ではありませんが、それは素晴らしいことです.人々の不快感を和らげるという意味で重要です。」

もちろん、日本でも年金減額や国民年金に対する若者の不信感に不満がないわけではない。

李次官と面会した日本の記者は「退職金は親に小遣いをあげるようなもので、後からちゃんともらえるか心配だ。

「介護保険」(当社の介護保険)による高齢者の医療・介護体制は心強いものです。

それでも日本人は、社会のセーフティネットである公的年金制度の持続可能性の重要性を認識しているため、これに耐えているようです。

日本は、100年程度の収支均衡期間を設定し、最終的に1年分の年金を支払うための準備金を積み立てるように公的年金財政を運営しています。

100年先のことは誰にもわかりませんが、公的年金は長い目で見ていくべき制度だというメッセージです。

◇「大衆を納得させるには2~3年かかる…でも最終的には政治的な決断が必要」

ケンゾー教授は、李次官との会談で、「年金は保険だ」ということを国民に納得させなければならないと繰り返し強調した。

「自動車保険に入っているのに事故に遭わず、お金ももらえなかったから『事故にならなくて残念だ』と思っている人はいない。

年金は保険証券であり、支払った金額として返される分割払いではありません。

資本主義社会では市場の視点からは理解しにくいかもしれませんが、最終的には年金はお互いを助け合うために存在し、そこから出発しなければなりません。

一方で、改革案をまとめて国民に納得してもらうには、2~3年かかると考えられていました。

21日に李副大臣と会談した大島一浩厚生労働副大臣は「年金改革は難しい問題であり、時間はかかっても透明な情報に基づいて推進することが重要である」と述べた。 .

2004 年の日本の改革以来、すべての議事録と関連する会議資料が公開されています。

最近、年金改革の議論過程がYouTubeに投稿されています。

韓国政府はまた、国民年金財政会計委員会の第5回会議の議事録を毎月1回、実名とともに公開することにした。

その意図は、会議の議事録を完全に公開し、非公開で会議を開催する慣習を破り、要約コピーを提供することにより、年金改革プロセス全体を透明にすることです。

日本で会った多くの年金専門家は、大きな社会的論争を巻き起こしかねない保険料率の引き上げ問題が、あまり議論されることなく採択され、うまく定着できた理由として、当時の政治情勢を挙げていました。

年金をめぐる政争が勃発した当時、年金改革の内容にあまり目を向けることなく改革法案が成立したと分析されている。

他の人は、小泉首相の政治的リーダーシップに言及した.

2004年の改革では、厚生労働省年金局長として年金担当官として改革に関わった橋本康弘局長が「小泉首相のリーダーシップと決断力が功を奏した。最終的には改革案を受け入れる」

/ユンハプニュース

「無関心になりがちです。ビールの伝道者。不治のコーヒー好き。インターネットの専門家。」